走进生殖中心,我们就像学生时代等待发榜的考生,心里反复掂量着两个最重要的“分数”:一个,是取卵后护士告知的获卵数;另一个,是几天后胚胎师报告的胚胎级别。

“取了15个!”——心里一块石头落地。“养成2个4BB囊胚!”——仿佛胜利在望。

然而,很多姐妹,包括曾经的我,都曾陷入这样的困惑:为什么拥有了令人羡慕的“4AA”、“4BB”这些优质胚胎,最终还是失败了?直到我的医生点破了那个残酷的真相:你的成功率,在取卵结束的那一刻,几乎就已经被决定了。胚胎级别,只是这个过程的一个中间汇报,而不是最终保证。

从“颗”到“个”:一场数学游戏

首先,我们必须正视一个基础的数学概率。日本一家大型生殖中心统计了上万周期后,得出一个冷静的结论:

35岁,平均需要9颗卵子,才能获得一个活产宝宝。

40岁,这个数字跳到20颗。

43岁以后,可能需要超过50颗。

这组数字揭示了一个核心逻辑:年龄是决定卵子“效率”的最关键因素,而获卵数,就是你手里最初的“本金”。你的本金越多,在后续的残酷筛选中,才越有可能留下“幸存者”。

“4BB”的华丽外衣

现在,我们来谈谈那个让我们又爱又恨的“胚胎级别”。

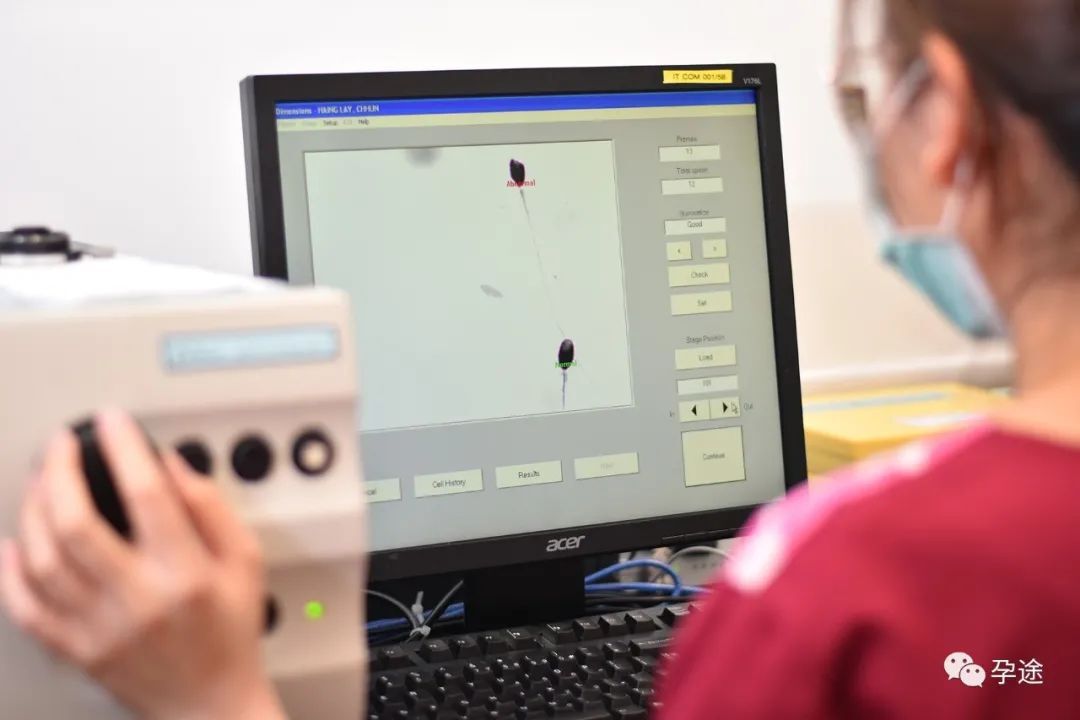

胚胎师在显微镜下,根据囊胚的扩张状态、内细胞团和滋养层细胞的外形,给它打上4AA、4BB、3AB这样的分数。这就像一场“选美大赛”,评委只能根据“外貌”打分。

但是,一个胚胎能否最终成长,取决于它的“内在美”——染色体是否正常。

随着女性年龄增长,卵子在分裂时出错的概率会急剧升高。这就导致,一个外观漂亮的4BB囊胚,其内部染色体可能多了一条或少了一条。这样的胚胎,身体根本无法接纳,它要么无法着床,要么在着床后很快被淘汰。

你的获卵数,直接决定了你能“承受”多少这样的损耗。

让我们模拟一下那10颗卵子的“闯关”之路:

成熟关:10颗卵,可能只有8颗成熟。

受精关:8颗成熟卵,可能只有6颗成功受精。

发育关:6枚受精卵奋力分裂,最终可能只有2-3个能发育成囊胚。

基因关:这2-3个外观优秀的囊胚,经过基因检测后,结果可能是:全军覆没,没有一个染色体完全正常。

这就是为什么医生会摇头。他看到的不是2个“优等生”,而是在统计概率上,这2个胚胎背后脆弱的“卵子基数”,让它们存在极高的“团灭”风险。

如何破局?让每一颗卵都更有价值

认识到这个真相后,我们不能再盲目地追求单一的指标,而应该从系统上优化。

1. 优化“本金”:提升卵子质量,而非仅仅数量促排前,请把自己的身体当成一个“卵子质量优化工厂”。

营养支持:补充辅酶Q10、维生素D、深海鱼油等,有助于降低卵子内部的氧化损伤。

生活方式:坚决戒掉烟酒、熬夜。这比任何保健品都管用。

2. 善用“火眼金睛”:看懂胚胎的实质如果你已不再年轻,或经历过失败,请认真考虑胚胎植入前遗传学检测(PGT-A)。这项技术就是那双“火眼金睛”,能直接看穿4BB的华丽外衣,告诉你哪个胚胎的染色体是正常的。它能让你避免用身体一次次去试错,直接移植那个最有希望的“种子”,极大地提高单次移植的成功率。

所以,当你再次面对“获卵数”和“胚胎级别”时,请建立一个更清醒的认知:

获卵数,是你的战略纵深;胚胎级别,是一次战术胜利。没有足够的战略纵深(卵子数量/质量),一两次战术胜利(获得优质囊胚)很可能无法改变整个战局。

了解这一切,不是为了让我们悲观,而是让我们变得更聪明、更主动。与你的医生一起,从提升“本金”质量开始,用科技手段识别真正的“精锐”,这才是走向成功的理性之路。